“Avevo fame…”

Aiutare lasciandoci aiutare…

è questa, in forma molto sintetica, la modalità con cui cerchiamo di svolgere il piccolo servizio di vicinanza ad alcune famiglie che faticano ad essere economicamente autosufficienti e a quanti vengono a bussare alla nostra porta chiedendo un aiuto.

Alcune parole chiavi ci guidano nel servizio: Persona, Ascolto, Sinergia.

Al principio di tutto c’è, però, la Parola: “perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35).

Nell’incontro con queste persone cerchiamo di vivere l’incontro con la persona di Gesù non focalizzandoci solo sul bisogno, ma vedendo in esso uno strumento per incontrare il fratello e porci in ascolto.

Non è facile aprirsi e non è semplice essere capaci di ascolto, mettendo da parte i propri preconcetti e cercando di dare spazio a chi hai di fronte. Quello che cerchiamo di fare è entrare in relazione, conoscere e lasciarci conoscere: abbattere certi muri costa tempo, pazienza, fatica, comprensione, perseveranza, chiede fiducia… e, più di tutto, chiede umanità!

Un’altra parola chiave è Sinergia (operare insieme): il servizio non appartiene al singolo frate che lo svolge, ma è da vivere in modo fraterno e comunitario. Tutti i frati della comunità conoscono le persone che settimanalmente si rivolgono a noi e ciò che noi offriamo loro è quanto la comunità dei fedeli ha donato per chi è nel bisogno; ecco perché scriviamo “aiutare lasciandoci aiutare”. Quanto viene distribuito è frutto della generosità delle persone che frequentano il convento, le quali periodicamente si fanno provvidenza concreta sia per i frati che per quanti chiedono aiuto, è frutto, anche, di una collaborazione con gli altri enti caritativi come la Caritas diocesana, Casa San Simone, le ACLI di Mantova e di alcuni nostri conventi nelle vicinanze. Come papa Francesco ci ha ricordato nella preghiera del 27 marzo 2020 da una Piazza San Pietro vuota, “nessuno si salva da solo”.

Ciò che per molti è la normalità, come fare la spesa – permettendosi di comprare dell’olio d’oliva, uno shampoo di qualità, del latte, dei vestiti o delle lenzuola -, pagare le bollette e il mutuo, per altri è un’impresa. Lo stesso vale per le relazioni: non è scontato avere un amico con cui confidarsi.

Nel nostro servizio non pretendiamo di stravolgere la vita di queste persone, il desiderio è di farle sentire meno sole, anche nell’affrontare le difficoltà quotidiane.

“E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle” (Mt 5, 41-42).

San Bernardino da Siena a Mantova 1421-2021

1421-2021: perché è necessario ricordare?

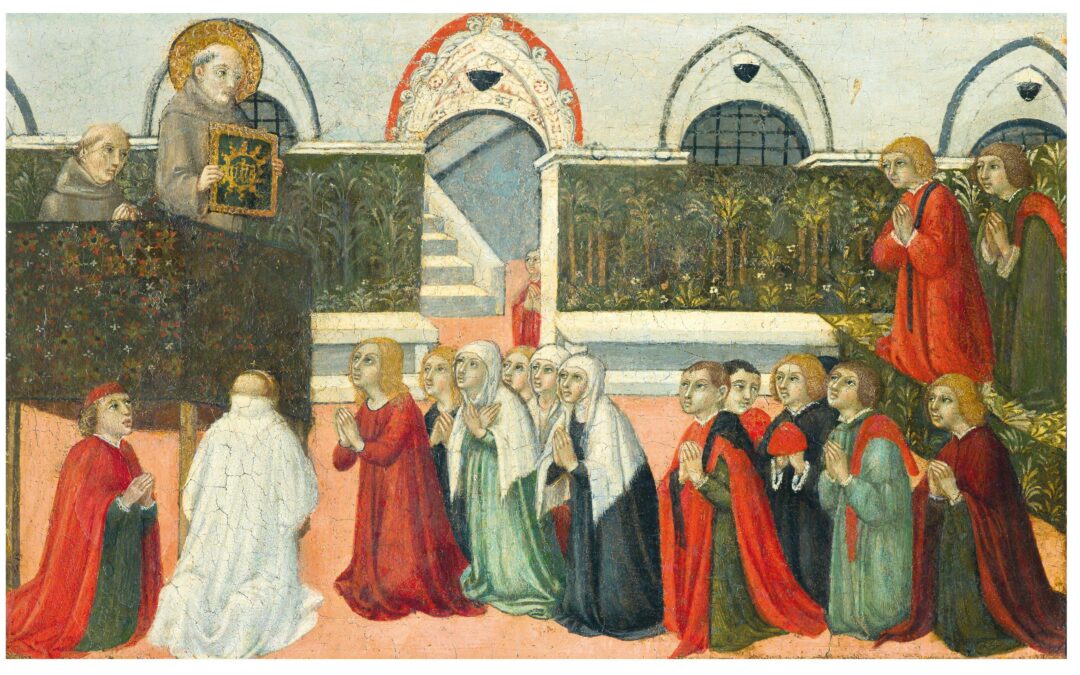

Seicento anni fa Bernardino da Siena visitò Mantova per predicarvi la Quaresima.

Era il 1421 e no, oggi non abbiamo alcuna testimonianza scritta di ciò che il santo senese disse nei suoi sermoni. Possiamo ipotizzare, tuttavia, che gli argomenti trattati siano stati quelli da lui spesso frequentati: la carità contrapposta alla piaga dell’usura, la critica ai costumi mondani e, naturalmente, la Passione del Signore. Sermoni sì intrisi di citazioni scritturistiche, ma allo stesso tempo fecondi di connessioni con il reale, con il quotidiano delle persone che accoglievano il suo parlare chiarozzo chiarozzo.

Ma cosa resta della presenza del santo in città, oltre alle tradizioni popolari e al “si dice”?

Nel 1418 Bernardino si trovava a Mantova per il Capitolo Generale dei Frati minori, celebrato presso il convento di San Francesco. I grandi oratori dell’Ordine – tra i quali il nostro – erano presenti e Gianfrancesco Gonzaga, futuro marchese della città, promosse delle predicazioni pubbliche permettendo a tutta popolazione di parteciparvi.

La tradizione e le fonti dicono che la sposa del Gonzaga, Paola Malatesta, donna acuta e capace nel governo, oltre che anima sinceramente religiosa, rimase colpita a tal punto dalle parole di Bernardino che lo volle nuovamente in città per predicare la Quaresima del 1421.In questa occasione probabilmente chiese aiuto al nostro per orientare verso l’Osservanza la nuova fondazione clariana da lei promossa e che si stava costituendo proprio in quegli anni: il monastero del Corpo di Cristo. Chiamata dal monastero osservante milanese di Sant’Orsola suor Franceschina da Giussano, Paola favorì e promosse questa nuova presenza in città. Proprio qui, dopo sua figlia Cecilia, si ritirò per passare gli ultimi anni della sua vita. In poco tempo il Corpus Christi prosperò a tal punto da diventare riferimento per molti altri monasteri della pianura che, fondati o riformati da suore della fondazione mantovana, ne assunsero l’impostazione e la Regola.

Tra Cinque e Seicento il monastero, conosciuto ormai come Santa Paola, accolse fino a un centinaio di suore. Seguirono i secoli difficili del declino gonzaghesco, dell’avvento del potere francese e austriaco, delle soppressioni, dell’abbandono e dell’utilizzo militare. Dal 1990 il Santa Paola è sede di un Istituto che propone corsi di specializzazione in vari settori, come quello della conservazione e il restauro dei Beni Culturali.

Ecco, quindi, cosa resta del passaggio di Bernardino da Siena a Mantova.

Resta un monastero che non è più, eppure è stato – ed è ancora! – laboratorio di Bellezza.

Restano le domande che ci pone questo luogo, in cui ci il bello e il bene comune sono curati.

Nell’epoca del tutto e subito, del voler vedere risultati e profitti immediati ai nostri sforzi, ricordare il frutto dell’amicizia tra Paola e Bernardino può aiutare, forse, a porci qualche domanda sul nostro “esserci” qui e ora: siamo ancora capaci di aprirci alle ispirazioni di un laicato impegnato? Siamo disposti ad avviare processi e non occupare spazi fisici, esistenziali, spirituali?

Ricordare il Bernardino che guada il Mincio navigando sul suo mantello, che riempie le piazze e mette pace predicando il Santissimo Nome di Gesù è giusto, vero, bello e buono… ma forse troppo facile. Sono miracoli che oggi non ci scomodano abbastanza.

Ricordare, invece, il Bernardino che “si fa usare” dalla politica – anche se illuminata – per creare qualcosa di nuovo, riuscendo ad intravedere il Bene che sta al di là, potrebbe aiutarci a definire cosa significa essere frati minori oggi, per non inciampare in quel rischio a cui spesso alludeva fra Giacomo Bini: l’essere più curiosi che significativi.

Fr. Alessandro

Convento S. Francesco, Mantova

“Ero malato…”

Dal Vangelo di Luca

24,13-15

“Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro.”

Il nostro servizio al fianco di sacerdoti, altri religiosi e laici coinvolti nella cappellania ospedaliera del Carlo Poma di Mantova si può riassumere con le ultime parole riportate qui sopra: un accostarsi e un camminare insieme. Camminare con fede in un Regno, presente e operante anche tra le pieghe più oscure e faticose della vita.

La presenza silenziosa, l’ascolto e la vicinanza diventano annuncio di un Dio che non vuole spiegare la sofferenza ma riempirla della sua presenza, donando anche a questa realtà sanitaria un volto sempre più umano ed evangelico.

“Si può morire, restando vivi. Si muore in molti modi, in certi dolori senza nome, nella morte del prossimo, e soprattutto nella morte di chi si ama e nella solitudine prodotta dalla totale assenza di possibilità di comunicare, quando non possiamo raccontare a nessuno la nostra storia.”

Maria Zambrano

“Ero in carcere…”

A partire dal dicembre 2019, alcuni frati in formazione di questa nostra comunità collaborano con la cappellania della casa circondariale di Mantova, in via Carlo Poma.

Quello della cappellania del carcere è un servizio svolto da preti diocesani, religiosi e laici che su mandato del vescovo operano in nome della Chiesa tutta in una realtà che spesso non si conosce abbastanza, eppure è proprio al centro della nostra città!

La cappellania è guidata e coordinata dal cappellano nominato dal vescovo e si occupa di svolgere un servizio di assistenza spirituale in carcere. Ma cosa vuol dire?

È innanzitutto Gesù stesso che pronuncia queste parole: “ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25, 36). Il senso dell’andare lì come Chiesa è dunque quello di scoprire e riconoscere in tante vite e storie (e sono storie il più delle volte complicate, fragili, tormentate fin dall’infanzia) la storia di Gesù stesso. È lui che si fa presente in quelle storie. Spesso Gesù ci appare nei Vangeli come un uomo incompreso dalla gente, considerato un poco di buono, giudicato e condannato dalle autorità del tempo, e infine tradito dai suoi stessi amici.

Gesù nella sua vita non smette mai di pregare e di gridare al Padre di essergli vicino, e forse il vero compito della cappellania del carcere è quello di far risuonare forte questo grido nelle persone: “Fa’ uscire dal carcere la mia vita,

perché io renda grazie al tuo nome” (Sal 142).

Si tratta infondo del grido di ciascun uomo, anche se segnato dalla colpa commessa e dal male provocato, ed è un grido che dice ad ogni ora del giorno “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.

I sentimenti di molte delle persone che si incontrano in carcere vanno dal senso di colpa, alla percezione di essere abbandonati e soli; dalla rabbia per se stessi e per gli altri, alla consapevolezza di aver sbagliato e di voler ricostruire una vita diversa; dal terrore di sentirsi marchiati per sempre una volta usciti, alla mancanza della famiglia e dei figli che non dà pace.

In quanto cristiani, la Parola non può darsi (né dirsi) senza carne, per cui la vicinanza della cappellania si rivolge a credenti e non credenti, e in rapporto aperto e sincero con direttore, comandante, agenti, educatori, volontari e tutti coloro che lavorano e operano nella casa circondariale.

La capellania è sostenuta dall’aiuto economico della Caritas di Mantova e da tanti piccoli benefattori e simpatizzanti. Tutti insieme assicurano con generosità vestiario, prodotti per l’igiene e contributi per le spese personali per coloro che sono nel bisogno e lo richiedono (senza distinzioni), e cercando di offrire prima di tutto un cuore che ascolta chi si ha davanti.